Kurt Schwitters (20. Juni 1887 - 8. Januar 1948) war ein Deutscher Collage Künstler, der viele spätere Bewegungen in der modernistischen Kunst vorwegnahm, einschließlich der Verwendung von gefundene Objekte, Pop-Artund Kunstinstallationen. Anfangs beeinflusst von Dadaismus, schuf er seinen eigenen Stil, den er Merz nannte. Er verwendete gefundene Gegenstände und Gegenstände, die andere als Müll betrachteten, um ästhetisch ansprechende Kunstwerke zu schaffen.

Schnelle Fakten: Kurt Schwitters

- Vollständiger Name: Kurt Hermann Eduard Karl Julius Schwitters

- Besetzung: Collagenkünstler und Maler

- Geboren: 20. Juni 1887 in Hannover

- Ist gestorben: 8. Januar 1948 in Kendal, England

- Eltern: Eduard Schwitters und Henriette Beckemeyer

- Ehepartner: Helma Fischer

- Kind: Ernst Schwitters

- Ausgewählte Werke: "Revolving" (1919), "Construction for Noble Ladies" (1919), "The Merzbau" (1923-1937)

- Bemerkenswertes Zitat: "Das Bild ist ein autarkes Kunstwerk. Es ist mit nichts außerhalb verbunden. "

Frühes Leben und Karriere

Kurt Schwitters wurde in Hannover in eine bürgerliche Familie geboren. Im Alter von 14 Jahren erlitt er einen epileptischen Anfall, ein Zustand, der sich während eines Großteils seines Lebens wiederholte und einen erheblichen Einfluss auf seine Sicht auf die Welt hatte.

Schwitters begann 1909 ein Kunststudium an der Dresdner Akademie und suchte eine traditionelle Karriere als Maler. Als er 1915 nach Hannover zurückkehrte, spiegelte seine Arbeit a Postimpressionist Stil, zeigt keine Auswirkungen von modernistischen Bewegungen wie Kubismus.

Im Oktober 1915 heiratete er Helma Fischer. Sie hatten einen Sohn, der als Kind starb, und einen zweiten Sohn, Ernst, geboren 1918.

Die Befreiung von Kurt Schwitters 'Epilepsie befreite ihn zunächst vom Militärdienst im Ersten Weltkrieg, doch als die Wehrpflicht gegen Ende des Krieges zunahm, sah er sich einer Rekrutierung gegenüber. Schwitters diente nicht im Kampf, aber er verbrachte die letzten 18 Monate des Krieges als technischer Zeichner in einer Fabrik.

Erste Collagen

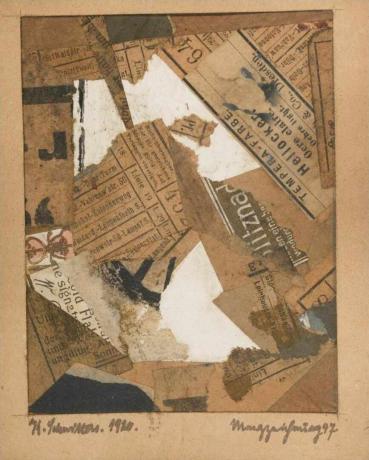

Der wirtschaftliche und politische Zusammenbruch der Bundesregierung am Ende von Erster Weltkrieg hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kunst von Karl Schwitters. Seine Malerei wandte sich expressionistischen Ideen zu und er fing an, Müll auf den Straßen als gefundene Objekte aufzunehmen, die er in Kunstwerke einbauen konnte.

Schwitters erregte mit seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Der Sturm die Aufmerksamkeit anderer Künstler im Nachkriegsberlin. Für die Veranstaltung schuf er ein unsinniges, von Dada beeinflusstes Gedicht, "An Anna Blume", und zeigte seine ersten Collagen. Durch die Verwendung von Gegenständen, die andere als Müll betrachten würden, illustrierte Schwitters seine Idee, dass Kunst aus Zerstörung entstehen könnte.

Kurt Schwitters war plötzlich ein angesehenes Mitglied der Berliner Avantgarde. Zwei seiner engsten Zeitgenossen waren der österreichische Künstler und Schriftsteller Raoul Hausmann und der deutsch-französische Künstler Hans Arp.

Merz oder psychologische Collage

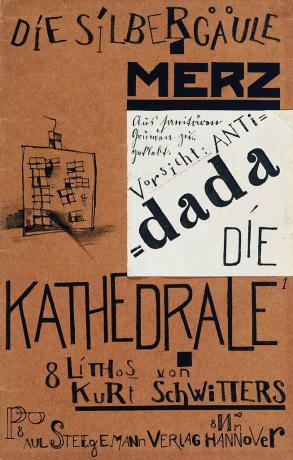

Während er sich direkt mit vielen Künstlern der Dada-Bewegung beschäftigte, widmete sich Kurt Schwitters der Entwicklung seines eigenen Stils, den er als Merz bezeichnete. Er nahm den Namen an, als er eine Anzeige der örtlichen Bank oder des Kommerz fand, die nur die letzten vier Buchstaben enthielt.

Das Merz-Magazin erschien erstmals 1923. Es hat dazu beigetragen, Schwitters 'Platz in der europäischen Kunstwelt zu festigen. Er unterstützte Vorträge und Performances einer Vielzahl von Dada-Künstlern, Musikern und Tänzern. Er schuf oft Collagen, um für die Ereignisse zu werben.

Der Merz-Collagenstil wird oft auch als "psychologische Collage" bezeichnet. Kurt Schwitters Arbeit vermeidet unsinnige Konstruktion durch den Versuch, die Welt mit einem harmonischen Nebeneinander von Gefundenem zu verstehen Objekte. Die enthaltenen Materialien bezogen sich manchmal witzig auf aktuelle Ereignisse, und manchmal waren sie autobiografisch, einschließlich Bustickets und Gegenständen, die dem Künstler von Freunden gegeben wurden.

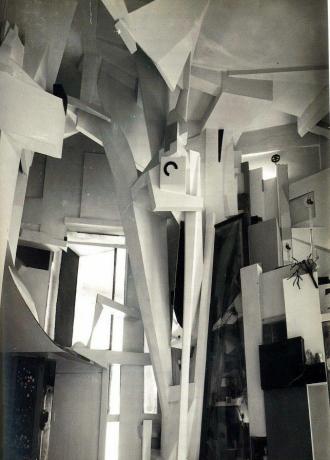

Kurt Schwitters begann 1923 mit dem Bau des Merzbaus, eines der ehrgeizigsten seiner Merz-Projekte. Er verwandelte schließlich sechs Zimmer des Hauses seiner Familie in Hannover. Der Prozess verlief schrittweise und beinhaltete Beiträge von Kunst und Objekten aus Schwitters ständig wachsendem Freundesnetzwerk. Er vollendete 1933 den ersten Raum und dehnte sich von dort aus in andere Teile des Hauses aus, bis er 1937 nach Norwegen floh. Ein Bombenangriff zerstörte das Gebäude 1943.

In den 1930er Jahren verbreitete sich der Ruf von Kurt Schwitters international. Seine Arbeiten wurden 1936 in zwei bedeutenden Ausstellungen im Museum of Modern Art gezeigt. Eine Show wurde betitelt Kubismus und abstrakte Kunst und der andere Fantastische Kunst, Dada und Surrealismus.

Exil aus Deutschland

Im Jahr 1937 wurde die Nazi- Die deutsche Regierung bezeichnete das Werk von Kurt Schwitters als "entartet" und beschlagnahmte es aus Museen. Am 2. Januar 1937 floh Schwitters nach Norwegen, nachdem er herausgefunden hatte, dass er für ein Interview mit der Gestapo gesucht wurde, um sich seinem Sohn anzuschließen, der eine Woche zuvor gegangen war. Seine Frau Helma blieb in Deutschland zurück, um ihr Eigentum zu verwalten. Sie besuchte Norwegen regelmäßig bis zum Ausbruch von Zweiter Weltkrieg im September 1939. Das letzte Mal, dass Kurt und Helma sich sahen, war eine Familienfeier im Juni 1939 in Oslo, Norwegen. Helma starb 1944 an Krebs, bevor der Zweite Weltkrieg endete.

Nachdem Nazideutschland 1940 in Norwegen einmarschierte und Norwegen besetzte, floh Schwitters mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter nach Schottland. Als deutscher Staatsangehöriger wurde er von den britischen Behörden in Schottland und Schottland einer Reihe von Bestattungen unterzogen England, bis er schließlich am 17. Juli am Hutchinson Square in Douglas auf der Isle of Man ankam. 1940.

Eine Sammlung von Reihenhäusern rund um den Hutchinson Square diente als Internierungslager. Die meisten Bewohner waren Deutsche oder Österreicher. Es wurde bald als Künstlerlager bekannt, da so viele Internierte Künstler, Schriftsteller und andere Intellektuelle waren. Kurt Schwitters wurde bald einer der prominentesten Bewohner des Lagers. Bald eröffnete er Atelierräume und nahm Kunststudenten auf, von denen viele später erfolgreiche Künstler wurden.

Schwitters wurde im November 1941 aus dem Lager entlassen und zog nach London. Dort traf er Edith Thomas, die Begleiterin seiner letzten Jahre. Kurt Schwitters traf in London eine Reihe anderer Künstler, darunter den britischen abstrakten Künstler Ben Nicholson und den ungarischen Pionier der Moderne, Laszlo Moholy-Nagy.

Späteres Leben

1945 zog Kurt Schwitters mit Edith Thomas für die letzte Phase seines Lebens in den Lake District von England. In seiner Malerei betrat er Neuland und schuf in einer Reihe mit dem Titel Vorläufer der späteren Pop-Art-Bewegung Für Kate nach seiner Freundin, Kunsthistorikerin Kate Steinitz.

Schwitters verbrachte viele seiner letzten Tage damit, an dem, was er "Merzbarn" nannte, in Elterwater, England, zu arbeiten. Es war eine Nachbildung des Geistes des zerstörten Merzbaus. Um sein Einkommen zu erhalten, musste er Porträts und Landschaftsbilder malen, die leicht an Einwohner und Touristen verkauft werden konnten. Diese zeigen einen starken Einfluss seiner postimpressionistischen Vergangenheit. Kurt Schwitters starb am 8. Januar 1948 an einer chronischen Herz- und Lungenerkrankung.

Vermächtnis und Einfluss

Ob beabsichtigt oder nicht, Kurt Schwitters war ein Pionier, der viele spätere Entwicklungen in der modernistischen Kunst vorwegnahm. Seine Verwendung gefundener Materialien nahm die spätere Collage von Künstlern wie Jasper Johns und vorweg Robert Rauschenberg. Er glaubte, dass Kunst nicht auf einen Rahmen an einer Wand beschränkt sein könne und sollte. Diese Sichtweise wirkte sich auf die spätere Entwicklung der Installations- und Performancekunst aus. Die Serie Für Kate wird durch die Verwendung eines Comic-Kunststils als Proto-Pop-Art angesehen.

Die wohl vollständigste Darstellung von Schwitters 'künstlerischem Standpunkt war seine Geliebte Merzbau. Es ermöglichte den Bewohnern des Gebäudes, in eine ästhetische Umgebung einzutauchen, die sich aus gefundenen Objekten, autobiografischen Referenzen und den Beiträgen von Freunden und Bekannten zusammensetzt.

Quellen

- Schulz, Isabel. Kurt Schwitters: Farbe und Collage. Die Merrill-Sammlung, 2010.